組織における人の立ち振る舞いはどのようにして決まるのか。クルト・レヴィンは「個人と環境の相互作用」により組織における人の行動は規定されると仮定し、それ以前の心理学者は「環境」と説いた。レヴィンは、現在においてグループ・ダイナミクスとして知られる広範な領域の研究を実施した。

個人的及び組織的な変化を実現する上での三段階「解凍=混乱=再凍結」

様々な心理学・組織開発に関するキーワードを残したレヴィンだが、本稿では「解凍=混乱=再凍結」のモデルについて考察する。このモデルは、個人的及び組織的な変化を実現する上での三段階を表している。

- 解凍

- 混乱

- 再凍結

解凍

まずは、第一段階における「解凍」について。それまでの思考様式や行動様式を変えなければいけないことを自覚し、変化のための準備を整える段階。通常、人はもともと自分の中に確立させている、ものの見方や考え方を変えることに、意識しているにせよ無意識にせよ、抵抗するものである。

よって、この段階ですでに入念な準備が必要となる。具体的には「なぜ今までのやり方ではもうダメなのか」「新しいやり方に変えることで何が変わるのか」という二点について、「説得する」のではなく「共感する」レベルにまで、コミュニケーションを実施する必用がある。

混乱

次に、第二段階における「混乱」では、それまでのものの見方や考え方、制度やプロセスから離れることで引き起こされる混乱や苦しみが伴うことになる。予定通りにうまくいくことは稀で、周囲からは「やっぱり以前のやり方の方がいいのではないか」といった声が噴出しがちである。

この段階を乗り切るためには、変化を主導する立場にある人が、受け手に該当する人たちに対し、実務面及び精神面における充分なサポートを実施できるか否かがカギとなってくる。

再凍結

そして第三段階の「再凍結」では、新しいものの見方や考え方が結晶化し、新しいシステムに適応するものとして、以前と比べより快適なものであると実感するようになり、恒常性の感覚が再び身に染みてくるようになる。更には、新たに根付きつつある新しいものの見方や考え方が、実際にも効果を上げるのだということを実感する、させることが重要となる。

よって変化を主導する立場にある人は、新しいものの見方や考え方による実際の効果をアナウンスしたり、新しい技能やプロセスの獲得に対し褒賞を出すといった、ポジティブなモメンタムを生み出すことが求められる。

「終わらせる」ことから始める

レヴィンは、個人や組織に定着している思考様式・行動様式を変化させるために必要となるのが「解凍=混乱=再凍結」と説いた。ここで重要なのは、この三段階のプロセスが「解凍」から始まっている、という点だ。私たちは一般的に、何か新しいことを始めようというとき、「始まり」の問題として考察する。

しかしレヴィンは、何かを始めようというとき、最初にすべきなのは「終わらせる」ことである、と指摘している。「今までのやり方から離れる」ということ、より明確な言葉で表現するならば、「ケリをつける」ということだ。同様のことを、アメリカのウィリアム・ブリッジズも個人のキャリアを題材にして指摘している。

転機を乗り切るためのステップ「終焉→中立圏→開始」

ブリッジズは、人生の転機や節目を乗り切るのに苦労している人々に集団療法というセラピーを施してきた臨床心理学者だ。臨床の場で出会った患者が抱える事柄は千差万別で、ひとりひとりの「転機」は非常にユニークなもので一般化は難しい。しかし「うまく乗り切れなかったケース」を並べてみると、一種のパターンや繰り返し見られるプロセスがあることに気付く。

そうしてブリッジズは、転機をうまく乗り切るためのステップを「終焉(今まで続いていた何かが終わる)」→「中立圏(混乱・苦悩・茫然自失する)」→「開始(何かが始まる)」という三つのステップで説明している。ここでもまた、変革は「始まり」から始まるのではなく、「何かが終わる」ということから始まっている点に着目すべきだ。

キャリアや人生の「転機」というのは、単に「何かが始まる」ということではなく、むしろ「何かが終わる」時期なのだ、ということだ。言い換えれば、「何かが終わる」ことで「何かが始まる」ということだが、多くの場合「何かが始まる」ことに注目し、一体何が終わったのか、終わらせるべきなのか、という「終焉の問い」にしっかりと向き合っていない。

変革が中途半端に終わらないために

今日における多くの組織変革が中途半端となってしまう理由の一つに、先述した「終焉の問い」にしっかりと向き合っていないことが挙げられる。経営者、管理職、現場社員の三者を並べてみれば、環境変化に対するパースペクティブの射程は、経営者から順を追って短くなる。

例えば、経営者であれば少なくとも10年先のことを考えていたとしても、管理職であれば5年先、現場社員であれば1年先のことでせいぜい、といったことが往々にして考えられる。10年先のことを考えている経営者であれば、やがて訪れる危機に対応するため変革の必要性を常に意識しているかもしれない。

ところが管理職や現場社員は常に足元を見て仕事をしているため、変革を主導する側からの十分な説明や理解、それらへの納得もなしに「進路もやり方も変える」と強制的に宣言されたところで、「解凍」の時間を取れないままに次の「混乱」期に突入してしまうことになる。

中長期的な社会の変化に例えて

「解凍」を経ずの「混乱」期突入については、社会の変化にもなぞらえることができる。日本におけるバブル景気が平成後期に存在したが、この平成という時代をどう捉えるべきか。これから数多の論考が世に送り出されるであろうが、一旦「昭和を終わらせることができなかった時代」というテーマで考察する。

平成が始まったのは1989年1月8日。日経平均株価は2024年2月22日にその史上最高値が更新されるまで、1989年12月29日に記録した値がこれまでの史上最高値であった。当時の時価総額世界ランキング1位は日本興業銀行で、トップ5はすべて日本の企業が並んでいた。

そのような状況下、つまりは経済面での世界的な覇権が明確となった状況で、昭和から平成へとバトンが渡されている。しかし、誰もが知っている通り、その後の日本はこのときのピークを越えることは一度もなく、平成の時代を通じて下降に次ぐ下降に終始することとなる。

終わらせる契機が与えられていたにも拘わらず

時代の移り変わりを登山に当てはめてみれば、高度経済成長期以来、果てなく見えない目標に対しずっと登り続けて山の山頂に至る過程が昭和という時代であり、同じ山をずっと下り続けているのが平成という時代である、と整理できる。昭和が平成に変わったところで、「同じ山」の「登り」と「下り」でしかないということだ。

経済学者をはじめ多くの人は、平成という時代は「下り」に終始したことを問題として取り上げているが、真に重要なのは、「登り」や「下り」ではなく、「同じ山」でよかったのか、ということではないだろうか。人間性を麻痺させるようなバブル景気は健全ではなかったハズで、しかしこれを「終わらせている」人たちがどれほどいるのか。

昭和から平成への移行の中で、バブル景気の終焉と表現される「終わらせる契機」が与えられていたにも拘わらず、「あの時代はよかった」と、昭和という山の頂上をいつも振り返りながら平成という山を下山する過程に、ほとんどの人が終始してしまったのではないか。

同じ山に踏みとどまりながら、頂上にいた頃の栄華を懐かしみながら、いつかまたあそこに戻れるのではないかという虚しい期待を胸にしながら、ずるずると後ろを振り返りながら、未来へのビジョンもないままに、「同じ山」を下り続けてしまったのではないか。

昨今、バブル期に象徴されるような経済・金銭・物欲一辺倒のモノサシを否定するおおきなうねりが地殻変動のように動いているが、これは「バブル期を終わらせる必要のない世代」によって牽引されているのではないか。重要なのは、そうした経済に類する事物なのだろうか。

かつて経済大国と呼ばれた日本が、これからは違う形で世界からリスペクトされるようになるためには、経済とは異なる別のモノサシでの登山を始めなければいけない。そのために、昭和を体験している人たちが、本質的な意味で過去へのノスタルジーを終わらせることが、必要なのではないだろうか。

クルト・レヴィン

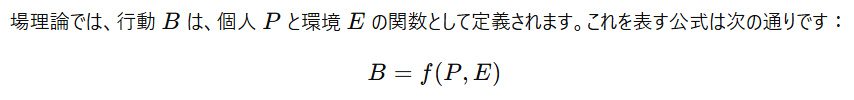

クルト・レヴィン(Kurt Lewin, 1890年9月9日 – 1947年2月12日)は、ドイツ出身の心理学者であり、社会心理学やグループ・ダイナミクス(集団力学)の分野で先駆的な役割を果たしました。レヴィンは、心理学において実証主義的な実験手法を取り入れ、行動とその背後にある環境や社会的要因の関係を探る場理論を提唱しました。また、行動変容やグループ内の力関係、リーダーシップのスタイルとその影響などに関する研究を通じて、現代の組織心理学や教育、カウンセリング、社会運動などの分野に多大な影響を与えました。

理論と概念

場理論(Field Theory)

レヴィンは、行動を個人の内的状態だけでなく、外的な環境(社会的な場)との相互作用で決定されると考えました。彼は、行動は「生活空間」(Life Space)の中で生じるものであり、この生活空間は人の心理状態や周囲の物理的・社会的要因によって構成されるとしました。

これは、行動は個人と環境の相互作用によって生まれるという考えを示しています。つまり、行動は環境の影響を無視できないということを強調しています。

グループ・ダイナミクス(Group Dynamics)

レヴィンは、グループの中での力関係やリーダーシップの影響についての研究を行い、グループ・ダイナミクスという分野を確立しました。彼は、グループ内での力の相互作用や人間関係が個人の行動や意思決定に与える影響を調査し、これによりグループの構造や力学の重要性が認識されました。

彼は特に、グループ内でのリーダーシップのスタイル(独裁的、民主的、放任的)について研究を行い、リーダーシップの種類がメンバーのパフォーマンスや満足度、グループの成果に影響を与えることを発見しました。この研究は、企業や教育機関におけるリーダーシップや組織運営のあり方に大きな影響を与えました。

葛藤理論(Conflict Theory)

レヴィンは、個人が葛藤に直面する際、その葛藤は異なる力が同時に作用することによって生じると考えました。たとえば、接近-接近葛藤(どちらも魅力的な選択肢がある)、回避-回避葛藤(どちらも避けたい選択肢がある)、接近-回避葛藤(同じ対象に対して魅力と嫌悪が同時に存在する)などのパターンを特定し、それぞれの葛藤が心理的なストレスや意思決定にどう影響するかを示しました。

こうした葛藤理論は、日常生活における意思決定や、ストレス管理の理論に応用されています。

変革のプロセス理論(Change Process Theory)

レヴィンは、人の行動や組織の変革を段階的なプロセスで捉える変革プロセス理論を提唱しました。これにより、変革を進めるにはいくつかのステップを経る必要があると考えました。変革プロセスの3段階モデルは次の通りです

- 解凍(Unfreezing): 現状の行動や態度を見直し、変革の必要性を理解する段階。これにより、現在の固定観念や行動パターンが「解凍」され、変化への準備が進む。

- 変革(Changing): 新しい行動や態度を採用し、学習や適応を進める段階。この段階で、新しい価値観や行動が試され、徐々に適用されていく。

- 再凍結(Refreezing): 新たな行動や価値観を固定し、安定させる段階。これにより、変革が持続し、組織や個人にとって新しい行動が日常的なものとなる。

影響と評価

レヴィンは、社会心理学や教育学、経営学など多くの分野に影響を与えました。彼の場理論とグループ・ダイナミクスは、組織やグループにおける行動や変化を理解する上で重要な枠組みを提供しています。また、彼の3段階の変革モデルは、変革管理の分野でも多くの影響を与え、現代の組織開発やコーチング、カウンセリングにおいても理論的な基盤として用いられています。

さらに、レヴィンは「行動科学の父」と称されることがあり、彼の研究成果は人々が社会的影響を理解し、グループ内での相互作用が個人に与える影響を解明するための重要な知見をもたらしました。

コメント